Pubblicato il 23 Marzo 2021

Il vuoto e il contagio, la storia di un anno di Covid

di Valeria Batazzi

Quando sei abituato a vivere in una bolla,

la tua percezione del mondo esterno è qualcosa di molto distante.

Immaginate di vivere sotto una cupola di vetro, tra voi e gli altri esiste almeno un centimetro di spessore, una patina che ti lascia a distanza. Questa cupola ha un piccolo foro, in questo foro viene lasciata passare qualche immagine dell’esterno, come se fosse filtrata, mai un contatto diretto.

Ecco, non avere un contatto diretto.

Quando sei abituato a vivere sotto questa cupola, sei abituato a non avere veri contatti, a non sentire gli altri completamente. Le persone che incontri, le esperienze che vivi, le sensazioni che percepisci, sebbene forti e assordanti, sebbene si insinuino dentro di te, nel più profondo, sono sempre filtrate.

Questa è una sofferenza di chi già soffriva prima di Marzo del 2020.

Così impregnati nella nostra routine, nella nostra fretta, nei nostri orari, nei nostri pensieri. Il mondo si è fermato, non lo ha deciso, ha dovuto fermarsi, si è dovuto piegare al volere di qualcosa di più grande di noi.

Questa esperienza è qualcosa che condividiamo tutti insieme ed è un evento singolare che ci rivoluzionerà e cambierà del tutto.

Io vivevo sotto una cupola, ben prima di Marzo del 2020, ho vissuto sotto questa cupola tutta la mia vita. Ho dovuto filtrare tutto quello che mi capitava davanti perché non ero in grado di affrontarlo a primo impatto.

Quindi quando il mondo si è fermato cosa può essere successo?

Il mio mondo era già fermo, almeno concretamente, mentre la mia testa proliferava di idee e progetti e cambiamenti che aspettavano di essere messi in atto. Il mondo si è concretamente fermato, improvvisamente le possibilità sono appassite, le poche libertà, gli svaghi, le condivisioni, tutto ciò che ci rende umani, è tutto svanito dal giorno all’altro. Io sono una persona molto fisica, ho bisogno del contatto per potermi sentire interamente, la cupola filtra le parole e un abbraccio comunica più di mille parole.

Improvvisamente non ero più io a tagliarmi fuori dal resto del mondo ma era il mondo che aveva deciso di tagliarmi fuori.

Quello scambio, quell’affetto già difficile da percepire, svaniti.

Proibiti.

Visti male.

Ma c’è chi vive di quello scambio, chi dipende dalla necessità di avere qualcuno vicino.

Io ero, e sono, una di quelle persone. Ma in realtà è alla base della natura umana, è una necessità primordiale. Per chi vive sotto una cupola, una situazione del genere ti ammazza, ti uccide nel più profondo dei modi.

Un taglio netto e profondo che non ha una vera fine, che non sai se si rimarginerà mai più.

Io ero già in parte attrezzata. La cupola è stata costruita proprio per impedire di percepire il danno che il mondo esterno comporta, come uno scudo protettivo.

Penso che in ogni caso sia difficile per la natura umana accettare ed abituarsi mentalmente ad una situazione di “animale in gabbia”, di limitazione.

Il mio primo impulso è stato quello di attaccarsi a tutto ciò di reale e concreto, ovvero una routine. Focalizzarsi sul presente, focalizzarsi su quello che si ha, estraniarsi completamente dalla realtà esterna che ti circonda perché non puoi, in quel momento tu non puoi.

Subisci ciò che ti viene imposto.

Quello che scatta nella mia testa, nel panico generale, è la ricerca della forma più assoluta e totale di controllo, devo mettere le mani su qualcosa, devo contare qualcosa, devo avere determinati orari per fare delle cose, per mangiare, per parlare con qualcuno.

Il crollo avviene quando dopo aver subito, dopo essere stati bombardati emotivamente, ci si aspetta di tornare a qualcosa che c’era prima ma che ora non c’è più. La voglia di uscire, di poter finalmente vedere le persone, avere esperienze, è sfumata, è rimasta ovattata perché nulla era più come prima.

La reclusione si è fatta ancora più invadente perché ormai non era più imposta ma era autoimposta. Una reclusione totale.

Dal foro della cupola sono cominciate a filtrare immagini, ricordi, emozioni, vissuti. Piano piano si riempiva di acqua, fino a farmi galleggiare. Ma rimaneva solamente quel piccolo foro per poter respirare. Filtri ma non scegli cosa entra e cosa no e generalmente quello che ti rimane sono tutti quei tormenti.

Il pensiero di un futuro vuoto, la preoccupazione di non poter toccare gli altri, l’angoscia di ammalarsi di qualcosa che non si può vedere e percepire.

Perciò la mia scelta iniziale, è stata quella di precludermi qualsiasi cosa, qualsiasi emozione mi arrecasse gioia per paura che mi sarebbe stata portata via di nuovo. Ho dovuto affrontare questo con un muro di cemento. La cupola si è rivestita interamente, si è fatta più spessa ma il foro rimaneva lì, tutto filtrava come prima, anzi, ora filtrava ad una velocità ancora più intensa.

L’acqua continuava ad entrare ed io galleggiavo, avendo sempre meno ossigeno.

Quando vivi in un mondo in cui non riesci a riconoscere quello che ti circonda, tornarci dopo un evento traumatico collettivo è qualcosa di interamente spiazzante.

La fase numero due è stata esternare questo malessere in tutti i modi possibili, come molti di noi. Avevo bisogno di portare all’estremo il volume del mio sentire interiore, perché ormai ero talmente annichilita che l’apice era l’unica cosa che ero in grado di sentire. Improvvisamente bisognava immaginarselo quel contatto ma la verità è che eravamo tutti così preoccupati e incentrati su noi stessi che ci siamo sentiti tutti ancora più distanti ed incompresi.

Ognuno preso dal proprio modo di reagire, le persone hanno smesso di cercare di raggiungerti, di chiamarti, perché l’angoscia era troppo forte, troppo straziante guardarsi negli occhi senza dirsi nulla di nuovo, senza avere notizie da condividere, senza organizzarsi per ricongiungersi.

E quel vuoto lì, che abbiamo provato tutti in un modo o in un altro, è diventata una voragine.

Non credo di aver provato mai nulla di più totalitario. Non c’era più nulla a cui tornare, il passato era dolore, il presente era insostenibile e il futuro era vuoto e incerto. L’unica certezza che mi era rimasta, dopo settimane di stordimento da alcolici e farmaci era che quel mondo non mi apparteneva più ed io non volevo più farne parte. Non lo sentivo più mio ed io non mi sentivo più in grado di interagire con ciò che mi circondava. Mi ero consumata completamente. Qualcosa è morto per sempre in quelle settimane ma non io.

Io non sono morta, mi è parso, ma non è accaduto.

Mentre continuavo a galleggiare in quella cupola, l’acqua ha smesso di aumentare ma ha cambiato colore, in qualcosa di più scuro, tetro, abissale. Ma io ero lì e galleggiavo senza fermarmi, guardando tutto il resto attraverso quel vetro. Lo sforzo di ritornare ad una vita funzionale, ordinaria, cercare nuovi stimoli, cercare di vivere non di sopravvivere.

Ma come puoi vivere quando non hai nulla che ti permette di sentirti davvero vivo?

La terza fase è stata la sopravvivenza, o come la chiamo io “modalità di risparmio energetico”. Le mura intorno alla cupola sono cadute, al loro posto si è creato questo piccolo involucro intorno a me. Il suo scopo era quello di ricreare del calore, del conforto, come una coperta calda, per darmi l’illusione di sentirmi al sicuro in un mondo in cui non mi sentivo pronta a tornare ma in cui comunque c’ero dentro. La voglia di essere migliore, di correggere i miei errori, senza avere le adeguate forze per reagire. Perciò mi sono reclusa ma in modo diverso. Il risparmio energetico è la minima sopravvivenza, è il cercare di alzarsi dal letto la mattina e cercare di tornarci la sera. Dovevo abbassare il volume del sentire al minimo adesso, perché avevo sentito fin troppo ed ora non volevo più niente, mi sentivo di non meritare più niente. L’autopilota è entrato in atto e il controllo ha preso il totale sopravvento. Mi svegliavo come se avessi un’ombra sopra le mie spalle, come se fossi il burattino di qualcosa di più grande di me.

Ho incominciato a restringere la mia quantità di cibo fino a ridurmi ad una quasi totale assenza. La sensazione delle ossa sporgenti, della letargia, dell’incapacità a formulare qualsiasi tipo di pensiero, la completa mancanza di lucidità e di ossigeno al mio cervello, mi dava quel senso di completo silenzio e pace. In realtà era un punto ossessivo che mi consumava.

L’acqua non aumentava, l’avevo fermata ma non avevo fatto caso che piano piano mi stava trascinando nelle sue profondità. Stavo svanendo completamente. Non sentivo e non provavo più nulla se non quella costante ossessione e preoccupazione per quel peso, per quel numero.

Quei mesi hanno portato la mia salute già allora cagionevole a crollare completamente, debilitandomi moltissimo. Improvvisamente dovevo preoccuparmi maggiormente della mia salute fisica e prendere maggiore consapevolezza della mia persona. Il che, per qualcuno che vive in una cupola è molto difficile.

Perché chi sono io se non il riflesso di quello che vedo? Ci vuole tempo per ricostruirsi, per rimettere ogni tassello al suo posto, lucidandolo con cura, dandogli la giusta attenzione. Dopo una lacerazione tendo a volerci mettere un cerotto sopra e andare avanti finché quest’ultimo non regge più e si spezza.

Ma per mesi ho cercato di vivere in questa nuova normalità, non sopravvivere, vivere.

Abbiamo già constato che nessuno di noi ha davvero vissuto in questo periodo; anche se si continuava a lavorare, o svolgere delle attività, abbiamo tutti avuto la costante sensazione che qualcosa sia rimasto in pausa, fermo.

Il tempo passa, tutto scorre, il sole sorge ogni singolo giorno, cala ogni singola notte. Mi rimanda quella sensazione che in fondo nulla è diverso, nulla è cambiato ma fondamentalmente tutto ha un sapore diverso. Si è trasformato in qualcosa di completamente irriconoscibile, per questo ci sembra di non vederlo. Gli estranei per strada quando li incontri, li guardi per qualche millesimo di secondo ma non ti fermi a fare conversazione perché non li conosci, non ti comunicano niente, anzi, spesso rimani diffidente.

Ti soffermi solamente davanti a qualcosa o qualcuno che ti rimanda qualcosa.

Come uno specchio.

Siamo tutti un costante scambio di riflessi.

Senza quei frammenti di noi stessi che rivediamo negli altri cosa siamo davvero?

Questa è una mia teoria, una mia percezione ma è fondamentale per il punto a cui voglio arrivare. Ho costantemente bisogno dell’altro per potermi vedere, per vedere qualsiasi frammento di me, senza quel riflesso, appassisco, come un fiore. Proprio perché tutto le cose accadono per una ragione, la costante sensazione di sentirsi testati in un modo o in un altro, la fase finale prevede la prova più ardua di tutte.

A Febbraio 2021 mi sono ammalata di Covid.

Un paio di giorni di mal di gola, nulla di insostenibile e poi l’inevitabile disfatta.

Qualche punto fondamentale:

Quel weekend era stata la mia prima vera uscita con degli amici da mesi, non mi ero permessa di vedere nessuno, come abbiamo già discusso, e il giorno prima di avere veri e propri sintomi ho incontrato la mia psichiatra per il nostro solito appuntamento.

Sono una persona fatta di riflessi e costanti fughe.

Il mio primo pensiero è stato quello di aver preso freddo, era appena passato uno dei weekend più freddi dell’anno ed io ero rimasta all’aperto tutto il tempo. Appena ho incominciato ad avere qualche linea di febbre ho chiamato il mio medico ed ho prenotato un tampone per il giorno dopo, avvisando tutte le persone con cui ero entrata in contatto. Dentro di me ha cominciato a crearsi una crepa, una crepa fatta di negazione, panico e colpe. La prima uscita, dopo mesi, fatta in completa sicurezza ed eccomi qua all’idea di poter avere arrecato danni a qualcuno.

Il tampone è tornato con esito positivo.

Io, reclusa in casa, io attenta a qualsiasi dettaglio.

Ma come abbiamo già appurato, se è inevitabile, è inevitabile.

Non ha importanza spiegare da dove e da chi sia arrivato.

In due giorni ho fondato un mio sistema di rintracciamento, per poter avvisare chiunque io sia entrata in contatto e chiunque sia entrato in contatto con me, per poter arginare il più possibile il contagio. Avevo pensato a tutto, il panico e la mia organizzazione, la voglia di non soffermarmi sul pensiero, di non accettare in alcun modo la possibilità che io mi fossi ammalata, dopo un anno, dopo essere sopravvissuta.

Ho cominciato ad avere sintomi influenzali, febbre, mal di gola, tosse ma inizialmente non ero molto debilitata fisicamente ma stavo deperendo mentalmente e anche molto velocemente. Non posso dire di essermi accorta della direzione in cui stavo andando, io sempre estremamente consapevole e vigile ma adesso ero divisa tra la mia malattia, la preoccupazione per gli altri e i miei pensieri di fuga.

Il Covid ha impiegato due giorni a buttarmi a terra come un macigno.

Improvvisamente mi sono trovata a letto, incapace di muovermi, incapace di respirare, solo io e la mia testa. Quella testa da cui ho cercato disperatamente di scappare per tutta la vita. Ero caduta in questo vortice in cui non sapevo dove sarei andata a finire, cosa sarebbe successo. Ogni arto, ogni muscolo, ogni organo, tutte le parti di me lo hanno vissuto. Mi ha attraversato e lacerato.

L’episodio singolare però è avvenuto una settimana dopo.

La mia psichiatra si è ammalata gravemente.

Noi, abituate al nostro spazio di scambio.

Il nostro legame convergeva in una stanza.

La stanza dove è avvenuta questa condivisione.

Un episodio singolare che mi ha attraversato completamente.

Improvvisamente eravamo divise, ora entrambe ammalate, eppure questa singolarità ha tenuto il nostro filo indissolubile, il nostro contatto vero ed intenso più di qualsiasi altro legame.

Da qui parte il mio pensiero.

Ci si vuole bene solo quando ci si ammala?

Quando si condivide il dolore?

Quei contatti sono quelli che sentiamo maggiormente, ci attraversano, ci percuotono.

Io sono qui oggi a scrivere, dopo settimane, dopo un tampone negativo.

Questo esito non determina la fine della malattia, al massimo ne determina l’inizio di una nuova.

Scrivo da parte di qualcuno che era già ammalato prima di Marzo 2020 e qualcuno che ancora lo è a Marzo 2021.

Di un male diverso. La sofferenza ha mille volti e se il Covid mi ha insegnato qualcosa è che la vera pandemia va al di là dell’infezione.

Tutti noi ci stiamo portando dentro un malessere.

Questo virus ha solo ampliato quello che già era presente nelle nostre vite.

Non è vero che ci ha uniti, ci ha uniti solo nella nostra singola sofferenza, non nelle piccole gioie quotidiane. Io credo che questo sia solamente l’inizio di un problema ben più profondo che va aldilà del malessere fisico.

La mia cupola si è riempita d’acqua ed io sono annegata, mi ha portato in un luogo mentale di totale rifiuto, di disconferma. Ci ha impiegato un anno intero. Ma il foro è ancora lì e anche se è troppo piccolo per far uscire tutta l’acqua in una volta sola, piano piano, una goccia alla volta, si sta svuotando.

Per sentirci connessi abbiamo bisogno di condividere, di tenere vivo il ricordo, tenere quel legame forte anche se doloroso e questo va oltre il contatto fisico.

Non esiste un vero inizio o una vera una fine. Siamo tutti ammalati di qualcosa, lasciamo morire ciò che deve morire.

Si muore per rinascere.

Valeria Batazzi

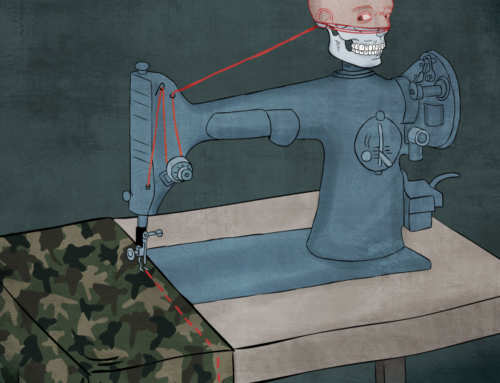

In fotografia la Terrazza del Pincio a Villa Borghese durante il lockdown di Marzo-Aprile 2020 di Andrea Jemolo, Italia, un racconto silenzioso, La Villa, 2020 per Italia InAttesa, Palazzo Barberini, Roma, 25 febbraio – 13 giugno 2021.

La fotografia è esposta a Palazzo Barberini a Roma nella mostra “ITALIA IN-ATTESA” _12 racconti fotografici di Olivo Barbieri, Antonio Biasiucci, Silvia Camporesi, Mario Cresci, Paola De Pietri, Ilaria Ferretti, Guido Guidi, Andrea Jemolo, Francesco Jodice, Allegra Martin, Walter Niedermayr, George Tatge. Italia InAttesa presenta le opere commissionate a fotografi italiani di diversa generazione nell’ambito di un progetto dedicato alla creazione di un archivio visivo dell’Italia durante l’emergenza sanitaria. Gli autori selezionati hanno realizzato progetti fotografici che raccontano il vuoto e la sospensione nella vita ordinaria in un momento straordinario come la pandemia, hanno sondato paesaggi urbani ed extra-urbani, siti e luoghi della cultura della Penisola, i loro stessi luoghi e gli spazi prossimi ad essi. Le immagini prodotte spaziano tra diversi generi e generazioni, tra diverse modalità e tecniche, tra tradizione e sperimentazione. L’obiettivo della mostra è quello di proporre un racconto corale e polifonico della situazione attuale, dando allo stesso tempo conto di come il lockdown e l’emergenza sanitaria possano aver influito sullo sguardo di alcuni dei principali narratori visivi italiani.

Italia In-Attesa

CURATORI: Margherita Guccione, Carlo Birrozzi, Flaminia Gennari Santori

CORDINAMENTO SCIENTIFICO: Paola Nicita, Matteo Piccioni

Gallerie Nazionali di Arte Antica, Palazzo Barberini, Roma, via delle Quattro Fontane 13, dal 25 febbraio al 13 giugno 2021, per informazioni link qui.

Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi