Pubblicato il 15 Giugno 2021

La Guerra dell’Oppio raccontata dai cinesi, podcast

di Alessandra Lavagnino

Nell’agosto del 1839 Lin Zexu, Commissario imperiale della dinastia Qing incaricato di sopprimere il traffico internazionale dell’oppio, che in maniera sempre più rigogliosa fioriva lungo le coste della Cina meridionale, così scriveva alla regina Vittoria:

“Il Vostro paese è molto lontano dalla Cina. L’obbiettivo delle Vostre navi che giungono in Cina è di realizzare ampi profitti: dato che tali profitti sono conseguiti in Cina e sono di fatto tolti al popolo cinese, come è possibile che gli stranieri in cambio dei benefici avuti portino un simile veleno che arreca danno ai loro benefattori? Probabilmente non lo fanno con intento cosciente, ma resta il fatto che sono così ossessionati dai guadagni materiali da non avere alcun riguardo per il danno che possono causare ad altri. Mi è stato detto che avete severamente proibito l’uso dell’oppio nel Vostro paese, e ciò indica senza dubbio la Vostra consapevolezza di quanto dannoso esso sia. Voi non volete che l’oppio arrechi danno al Vostro paese ma scegliete di portare un simile danno ad altri paesi come la Cina? Perché?”

Il Commissario imperiale Lin, concordemente ricordato dalle fonti cinesi come un eroe, fu l’integerrimo e incorruttibile responsabile del colossale rogo di tonnellate di casse di oppio grezzo sequestrate alle navi britanniche, avvenuto in quei mesi presso la cittadina di Humen; un rogo che – si racconta – divampò alto e greve per giorni arrossando i cieli del delta del Fiume delle Perle.

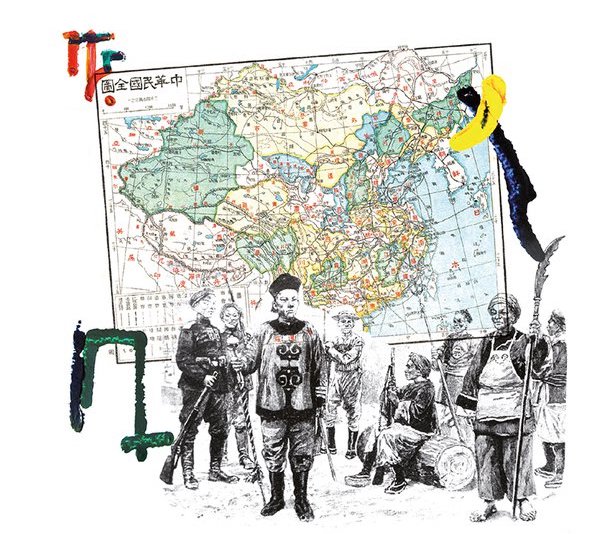

Un affronto, questo, che venne ritenuto incancellabile non soltanto dai rappresentanti delle diverse “case” inglesi e straniere che nella vicina Canton avevano costruito le proprie fortune commerciali, ma dallo stesso governo britannico. Perciò la reazione ufficiale, dopo un’iniziale fase di apparente inerzia, fu durissima e implacabile: a partire dall’aprile del 1840 un’imponente flotta agli ordini dell’ammiraglio Elliot forzò il blocco cinese nelle acque del Guangdong, in una delle contese più cruente di quella che viene ricordata dagli storici come la prima Guerra dell’Oppio; e le sconfitte pesanti, e per molti versi inaspettate, che segnarono il trascorrere di quegli anni misero spietatamente tanto la “burocrazia celeste” quanto la corte mancese di fronte alla propria inadeguatezza e incapacità a confrontarsi con quei “barbari” dai lunghi nasi, dagli occhi color dell’acqua e dai capelli color dell’oro che, per la prima volta, non riconoscevano e anzi disprezzavano la superiorità della cultura cinese.

Si inceppava così, per la prima volta nei secoli, il consolidato dominio del tianxia – tutto quello che sta sotto il cielo – ovvero la concezione sinocentrica del mondo secondo la quale la Cina, per definizione il “Paese del centro” (Zhongguo), era circondata da barbari i quali, una volta venuti a contatto con la civiltà cinese, ne riconoscevano la superiorità accogliendone e condividendone princìpi e modelli; un processo che fino ad allora era stato coronato da un successo legittimato nei secoli.

Ed ecco ora, improvvisamente e drammaticamente, ribaltarsi il plurimillenario dominio del sapere confuciano secondo cui le virtù civili, ovvero la preminenza della parola scritta (wen), prevalevano sulle arti militari, ovvero sulla forza delle armi (wu): la migliore battaglia è quella che si combatte riuscendo a rimanere all’interno della propria tenda, convincendo cioè l’avversario – proprio mediante le strategie discorsive codificate nella parola scritta – al rispetto delle regole gerarchiche del vivere civile; ed era ancora il wen, inteso come il sistema della scrittura cinese, il veicolo principe di cultura e civiltà che veniva riconosciuto anche come strumento di comunicazione scritta ufficiale in quei paesi che del polo confuciano facevano parte, paesi che i documenti ufficiali cinesi denominavano come “tributari” (shuguo) (l’odierno Vietnam, la Corea, il Laos, le isole Ryūkyū…).

Tutto questo veniva adesso messo definitivamente in discussione dalla potenza di armi micidiali e impensabili, cannoni invincibili, navigli velocissimi e superdotati, guidati implacabilmente da barbari che venivano da mari profondissimi e sconfinati. Non più gli sporadici missionari e astronomi, i matematici e i filosofi che erano arrivati a corte nei secoli precedenti con curiosità e mitezza, portando in dono orologi e automi, astrolabi e telescopi, immagini prospettiche e progetti architettonici, e che poi erano tornati nei loro paesi lontani carichi di materiali preziosi come i profumatissimi tè, le sete più soffici e impalpabili, la più fine e meravigliosa porcellana, che non a caso gli inglesi chiamarono china. Adesso erano le nuove, sconosciute armi dei soldati dai lunghi nasi e dalle divise sgargianti che bombardavano e distruggevano senza pietà truppe cinesi del tutto impreparate a questo crudo confronto. Un momento storico, questo, che è riccamente documentato da fonti cinesi e occidentali, archivi e memorie, saggi e trattati che continuano a parlare sia allo studioso sia al lettore curioso.

Mi limito qui a segnalare alcuni testi recenti: di Julia Lovell, The Opium War, Drugs, Dreams and the Making of China (2011), di Stephen Pratt, Imperial Twilight, The Opium War and the End of China’s Last Golden Age (2018) e, in italiano, di Laura de Giorgi, La via dell’oppio. Europa e Cina nel periodo dei Trattati ineguali (2012).

Ma come spesso accade è la letteratura a fornirci lo strumento privilegiato, il vero insostituibile grimaldello che riesce a scardinare e a smontare anche i più oliati meccanismi delle narrazioni ufficiali per entrare davvero dentro, nel profondo della materia, cogliendone attraverso le storie degli individui gli indispensabili, sottili e solidi nessi necessari per contestualizzare e comprendere i motivi e le ragioni dei grandi eventi. In questo caso è la Trilogia dell’Ibis ovvero Mare di papaveri, Fiume dell’oppio, Diluvio di fuoco dello scrittore anglo-indiano Amitav Gosh a fornirci un insostituibile sguardo, attento e impietoso, su moventi e cause, scenari e storie che di questo “scontro di civiltà” furono testimonianza e memoria.

Questa prima, cocente sconfitta segna per l’impero cinese il drammatico ingresso nell’età moderna, con la forzata accettazione di regole scritte da altri, e l’inizio di un confronto serrato con un mondo profondamente diverso, da riconoscere e – seppure a malincuore – anche da studiare per poter trovare spazi nuovi e ruoli mai giocati, nel difficile percorso che conduce alla complessità del presente.

E segna anche la pagina iniziale di quello che, nella narrazione della Cina repubblicana prima e comunista poi, verrà denominato come “il secolo della vergogna”, ovvero dell’umiliazione a opera delle potenze occidentali, ma anche della presa di coscienza da parte cinese riguardo alla necessità di cambiamenti radicali, mai neppure immaginati fino ad allora. E sarà proprio la drammatica consapevolezza di questa “vergogna” a costituire il punto di partenza, lo snodo fondamentale verso la costruzione di un nuovo ordine e di una nuova società.

Va anche ricordato che la dimensione temporale dell’espressione “secolo della vergogna” è andata di recente dilatandosi fino a sfiorare la contemporaneità arrivando a includere non soltanto la riconquistata autonomia e indipendenza della Cina dopo la vittoria maoista nel 1949, ma anche il “ritorno alla madrepatria” di Hong Kong nel 1997 e di Macao nel 1999, date che segnano rispettivamente la fine del dominio coloniale inglese e portoghese su questi due territori. Ed è questa più recente lettura in chiave spiccatamente nazionalistica dei drammatici eventi che portarono alla sconfitta e più avanti al definitivo crollo del sistema imperiale cinese a fare oggi da sfondo al movimento di “educazione al patriottismo” per la costruzione di un nuovo “sogno cinese”, uno snodo, o meglio un vero e proprio puntello nell’attuale orizzonte ideologico della Cina di oggi. Sulla scorta di queste indicazioni preliminari veniamo allora a questo volume.

Va detto innanzitutto che quando nel 1979 la casa editrice statale Editions en Langues Etrangères pubblica a Pechino La Guerre de l’Opium, la Cina era un paese ben diverso da quello che oggi occupa le pagine dei nostri giornali: un paese lontano, poco conosciuto, ma soprattutto ancora identificato nel resto del mondo come pericoloso portatore di un progetto politico profondamente rivoluzionario. Erano anni importanti, cruciali, quelli della fine del decennio: il paese stava uscendo dagli ardori, ma anche dai furori iconoclasti degli anni 1966-76, allora denominati come Grande Rivoluzione Culturale Proletaria; il Grande Timoniere, il Presidente Mao Zedong, era morto il settembre del 1976 e la sua scomparsa aveva davvero sancito la fine di un’epoca, dando l’avvio, in maniera dapprima sommessa, ma poi sempre più decisa e radicale, a quella che verrà più avanti identificata come l’epoca delle riforme e dell’apertura verso l’esterno. Il mondo intellettuale cinese, dopo gli anni del serrato confronto ideologico che a lungo aveva visto prevalere un’intransigenza rivoluzionaria troppo spesso sfociata in crudele brutalità, stava lentamente provando a rientrare nella normalità: le università stavano tornando al regolare reclutamento degli studenti, e la ricerca accademica poteva nuovamente essere condotta senza più l’obbligatorio controllo politico operato dalle un tempo onnipresenti Squadre di propaganda del pensiero di Mao, o sotto la supervisione della Triplice unione di operai, contadini e soldati che dovevano obbligatoriamente partecipare alla stesura di testi e volumi, per consentire finalmente anche al popolo rivoluzionario di avere accesso alla cultura. Una cultura che, peraltro, era ancora pesantemente censurata ove non rispettasse i criteri rivoluzionari di essere per le masse e provenire dalle masse.

In quegli anni io vivevo in Cina, a Shanghai e, come docente presso un ateneo cinese, avevo modo di sperimentare, nella quotidianità del lavoro d’insegnamento e di ricerca, quanto difficile fosse il ritorno a una vita “normale”, ovvero senza più “la politica al posto di comando”, soprattutto per quegli illustri e stimati professori che, bollati un tempo come “controrivoluzionari”, erano stati obbligati a trascorrere anni durissimi in campagna per “essere rieducati dai contadini”. Ed ecco che ora, finalmente riammessi nelle aule e nelle biblioteche, venivano sempre più spesso a trovarmi nel mio studio per parlare di letteratura, di cinese classico, di storia internazionale… argomenti che, solo pochi anni prima, mai avevano osato sfiorare con me, “straniera” e quindi inaffidabile per definizione. Quest’atmosfera di incertezza e di timida attesa si rifletteva in maniera evidente anche su tutta la produzione accademica e letteraria di allora, che sembrava ancora rimanere per molti aspetti sotto l’influenza dei precedenti dettami ideologici.

Nell’opacità di questo contesto meglio si comprende allora come anche la pubblicazione di un’agile monografia come quella che viene qui presentata al lettore italiano non abbia potuto scostarsi dalle direttive stabilite negli anni precedenti. Innanzitutto l’anonimato degli autori: nel colophon si specifica infatti che il volume facendo parte di una collana che ha per argomento momenti cruciali della storia della Cina moderna – è stato redatto da un non ben specificato gruppo di docenti di due prestigiosi atenei di Shanghai, Fudan e Scuola Normale, due istituzioni che peraltro da sempre vantavano illustri docenti ed accademici, dei cui nomi non viene fatta alcuna menzione. Quindi l’obbligo a una redazione collettiva e anonima del testo, che era stato sancito all’epoca della Rivoluzione culturale, rimane ancona in vigore.

E la scrittura stessa del volume si dimostra saldamente impostata sull’obbligatorio paradigma storiografico caratterizzato dalla forte impronta maoista: numerose e corroboranti sono infatti le citazioni tratte dalle opere di Mao Zedong che costellano il testo, rassicurando il lettore quanto a correttezza della “linea politica” applicata dagli anonimi autori nello svolgersi della trattazione. Saranno perciò non soltanto gli odiati invasori stranieri l’espressione infame della borghesia e del capitalismo che sfrutta e aggredisce il popolo lavoratore, ma anche gli stessi funzionari corrotti dell’odiata élite mancese a essere colti in atteggiamenti servili nei confronti degli invasori, preferendo a volte persino schierarsi con gli stranieri e svendere le giuste aspirazioni delle masse. In questa visione che privilegia la trasversalità della lotta di classe quale forte sentimento rivoluzionario è la “guerra di popolo” teorizzata da Mao a essere qui più spesso rappresentata, dando spazio a episodi eroici “popolari” e alla costruzione del sentimento patriottico collettivo (si veda ad esempio il capitolo “La popolazione di Sanyuanli colpisce duramente gli invasori”), rispetto a rappresentazioni di eroismi individuali da parte di figure e personalità appartenenti per definizione alle “classi sfruttatrici”.

E il filo conduttore che emerge lungo tutto il corso della trattazione, che pure è condotta con scrupolosi riscontri documentali, è proprio quello dell’eroismo popolare: “Le ardenti lotte condotte dalle popolazioni locali testimoniano lo spirito indomabile del popolo cinese nella resistenza agli imperialisti e ai loro lacchè”. Una lettura chiaramente di parte, senza chiaroscuri e incertezze è quella che viene proposta senza mezzi termini in questo volume che, pur nella pesante eredità del suo tempo, non manca di incuriosire e interessare chi, in questo passato che oggi appare sempre più remoto, può trovare ancora spunti per nuove riflessioni sulla complessità del presente.

Alessandra C. Lavagnino