Pubblicato il 29 Giugno 2025

La cultura come fattore evolutivo

di Alice Zaccagnini

In un’epoca in cui la scienza sembra assimilarsi all’intera ontologia umana, la separazione tra scienze naturali e scienze umane ha prodotto un sapere diviso, incapace di cogliere la complessità della conoscenza, la pubblicazione E avvertirono il cielo di Telmo Pievani e Carlo Sini (Jaca Book, 2020) si inserisce nel dibattito contemporaneo, proponendo una nuova prospettiva capace di unire scienza, biologia, cultura e filosofia; un modello di conoscenza integrato capace di superare la parcellizzazione del sapere. Si tratta di un tentativo di ricucire un dialogo ormai perso tra la scienza e gli studi umanistici, due mondi che necessitano di comunicare tra loro.

Come nasce la cultura umana? Quanto quest’ultima è legata alla biologia? Quale distanza intercorre tra l’Homo e i suoi cugini più prossimi? Da queste questioni, che affondano le radici nella riflessione filosofico-scientifica, prende avvio il dialogo tra i due filosofi Carlo Sini e Telmo Pievani, intenti a mostrare un quadro di indagine aperto e trasversale.

Nel saggio, che conta meno di cento pagine, gli argomenti trattati spaziano tra questioni filosofiche, antropologiche, evoluzionistiche e propriamente biologiche, tutte riconducibili alla domanda centrale che attraversa il testo: chi è l’essere umano? Una domanda sicuramente ancora aperta ma che viene indagata dagli autori in un senso filosofico particolare, in una modalità fortemente estesa, libera e scevra da ogni forma di dogmatismo: nell’opinione si Sini e Pievani, infatti, la separazione tra le discipline accademiche ha proposto una visione parziale del mondo, ostacolando la comprensione piena di fenomeni complessi, come la cultura, la coscienza, la società, e l’evoluzione umana.

Cultura e biologia non sono poste allora come due entità separate, ma sono invece esplorate nel loro divenire e nel loro continuo intrecciarsi. È proprio da questo “gioco ricorsivo senza fine”, per il quale l’evoluzione biologica si interseca con i processi culturali, che emerge l’animale culturale umano con tutte le sue caratteristiche. Ciò significa che non siamo solo l’esito di mutazioni genetiche e selezione naturale, ma anche di pratiche culturali che hanno scolpito il nostro corpo e le nostre menti. Sono proprio le pratiche ad averci reso esseri culturali, modificando il nostro modo di conoscere, comunicare e trasmettere, secondo un processo per cui la biologia e la cultura si compenetrano continuamente. In questo senso, crollano le tradizionali dicotomie tra corpo e mente, soggetto e oggetto e natura e cultura.

Il dialogo, suggerendo un modello più complesso delle interazioni tra le diverse dimensioni dell’essere umano, invita alla riflessione critica e si pone come una risposta alla frammentazione della conoscenza, all’isolamento delle diverse discipline.

Emerge la necessità di un nuovo sapere, che gli autori chiamano “transdisciplinare” , che riesca a integrare dati e contenuti delle diverse aree del sapere in modo organico, che abbracci la complessità del reale e che superi le tradizionali limitazioni dei paradigmi disciplinari in un’ottica dinamica e interconnessa, dove il dialogo tra i campi d’indagine appare più fertile che mai: l’essere umano, il mondo e la realtà stessa sono troppo complessi per essere compresi appieno attraverso le lenti ristrette di discipline separate.

Si offre quindi la possibilità di una conoscenza che si guardi dall’assolutismo, che riconosca la sua storicità e la sua natura metaforica, che sia in grado di affrontare filosoficamente il rapporto tra soggetto conoscente e mondo conosciuto. La scienza stessa, infatti, non è mai neutra o isolata, ma è parte di un sistema sociale e culturale che ne determina tanto le possibilità quanto i limiti. Non si tratta di un tentativo di relativizzare la conoscenza, bensì di renderla umana, di immergerla nella stessa storia dell’umanità, di render conto dell’impossibilità di una prospettiva epistemologica esterna e distaccata: un sapere che si voglia realmente umano deve riconoscere il proprio radicamento storico e culturale, la sua natura sempre parziale e costruita e la sua immanenza nella pratica sociale.

Sapere “transdisciplinare” vuol dire allora pensare attraverso tutte le nostre conoscenze, vuol dire essere in grado di creare uno spazio in cui il soggetto conoscente e l’oggetto conosciuto non sono separati, ma fanno parte di un processo dinamico e interattivo di comprensione. Questo non è solo una necessità teorica, ma si configura anche come una risposta pragmatica alle emergenze contemporanee: E avvertirono il cielo è un richiamo urgente a rivedere il nostro approccio all’esperienza conoscitiva, un contributo prezioso per la riflessione sul nostro futuro, sull’impatto profondo delle nostre pratiche culturali e sulla possibilità di una conoscenza che sia condivisa e interagente.

Alice Zaccagnini

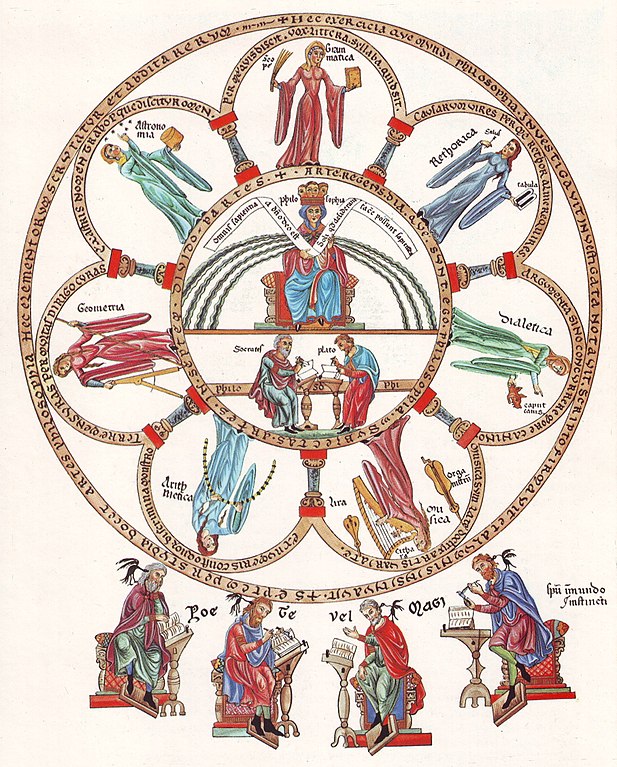

Immagine: Herrad von Landsberg, La filosofia e le sette arti liberali in Hortus Deliciarum, 1180, Pubblico dominio, via Wikimedia Commons

Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi