Pubblicato il 22 Marzo 2022

Antropologia della guerra, anche per il tempo di pace

di Luca Jourdan

Nella storia dell’antropologia non sono mancati i tentativi di fornire una definizione del concetto di guerra. Alcuni antropologi, come ricorda Brian Ferguson, hanno insistito sulla natura politica dei conflitti. È il caso di Malinowski che ha definito la guerra come «una contesa armata fra due unità politiche indipendenti, per mezzo di una forza militare organizzata, al fine di perseguire una politica nazionale o tribale» (1941, p. 523). Oppure di Keith Otterbein, il quale ha parlato di «combattimento armato fra comunità politiche» (1968, p. 277).

Tuttavia queste definizioni presentano, a mio avviso, un problema per certi versi paradossale: per quanto estremamente generali, sono al contempo esclusive poiché estromettono, per esempio, gli aspetti economici, che in molti casi dimostrano di essere fattori preponderanti nell’eziologia dei conflitti. Le definizioni elaborate dagli antropologi sono numerose, ma voglio qui limitarmi a citare quella fornita dallo stesso Ferguson, che definisce la guerra come «un’azione di gruppo organizzata e intenzionalmente diretta contro un altro gruppo, il quale può essere o meno organizzato per una tale azione, e che faccia ricorso a un effettivo o potenziale uso della forza letale» (1984, p. 5). Non mancano certo i punti deboli in questa formulazione che, come ammette lo stesso autore, potrebbe risultare eccessivamente generica.

Tuttavia proprio la sua comprensività permette di racchiudere in un’unica categoria concettuale un ampio insieme di fenomeni e di contesti che presentano caratteristiche comuni, evitando al contempo un eccesso di flessibilità. In questo senso, la definizione di Ferguson presenta alcuni vantaggi: innanzitutto esclude la violenza individuale in quanto la guerra deve essere intesa – e questo è fondamentale – come un fatto sociale.

L’azione non deve necessariamente implicare l’uso della forza letale, ma può ridursi a una competizione imbelle – ed è il caso per esempio della guerra fredda – che non esclude però una forte mobilitazione sociale. Inoltre, la guerra può essere condotta sia contro gruppi organizzati militarmente sia contro popolazioni inermi, prive di un’organizzazione difensiva o offensiva. Infine, Ferguson lascia aperta la possibilità a una pluralità di fattori causali, i quali possono variare a seconda dei contesti in cui i conflitti hanno luogo. A questo punto dobbiamo interrogarci sulla relazione fra “guerra” e “post-guer-ra”.

Nei recenti rapporti sul paese prodotti da Ong, Nazioni Unite e altre istituzioni che operano nel campo dello sviluppo, troviamo spesso l’espressione “Post-Conflict”, sebbene sul terreno la situazione sia decisamente meno netta: alcune aree sono ancora controllate dalle milizie, i massacri di civili sono all’ordine del giorno e l’esercito nazionale congolese continua a commettere numerosi abusi. In questo caso, così come in buona parte dei contesti considerati in questo volume, si tratta di situazioni che potremmo definire, secondo l’espressione di Paul Richards (2005), di no peace no war. In sostanza, anche in assenza di scontri armati aperti, le forze politiche, sociali ed economiche che sono alla base della guerra e delle violenze continuano ad agire, in modo silente, anche nella cosiddetta fase di “post-guerra” o “post-conflitto”.

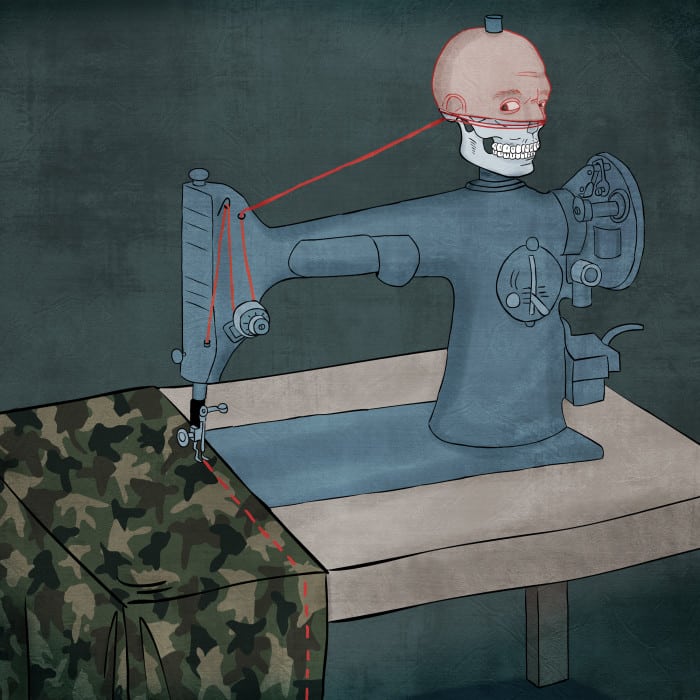

Queste riflessioni ci portano al ragionamento di Michel Foucault il quale iniziava la sua riflessione ribaltando la celebre definizione di Clausewitz: se per quest’ultimo la guerra «non è che la continuazione della politica con altri mezzi» (1970, p. 38), per Foucault è la politica a essere la continuazione della guerra con altri mezzi. Nella prospettiva foucaultiana la guerra diventa la fucina dell’ordine sociale, ovvero quel meccanismo che provoca rotture e stabilisce relazioni di potere diseguali che la politica deve difendere e perpetuare in “tempo di pace”. Egli affermava che «il potere politico, in quest’ipotesi, ha infatti il ruolo di iscrivere perpetuamente, attraverso una specie di guerra silenziosa, il rapporto di forze nelle istituzioni, nelle diseguaglianze economiche, nel linguaggio, fin nei corpi degli uni e degli altri» (Foucault 2009, p. 23).

In questo senso la pace civile, con le sue lotte per e contro il potere, rappresenta la continuazione della guerra, ossia costituisce il momento della vita sociale in cui la politica si adopera a istituzionalizzare, naturalizzare e nascondere i meccanismi di dominazione e assoggettamento che hanno origine nella guerra: si tratta dunque di una “pace armata”.

Questo ragionamento ci induce a cogliere la dimensione produttiva della guerra. Infatti, essa distrugge, ma al contempo produce: come sappiamo può produrre ricchezza, come ben dimostrano gli studi centrati sulle economie di guerra a cui si fa ampiamente accenno in questo volume (vedi in particolare l’articolo di Luca Ciabarri), ma è anche un meccanismo d’inclusione ed esclusione che crea e stabilisce relazioni e gerarchie sociali che si perpetuano in tempo di pace. […]

Attualmente, la ricerca etnografica in contesti di guerra non serve soltanto a fornire raffinate chiavi interpretative dei vari conflitti, ma supplisce anche a un vuoto d’informazione. Danny Hoffman (2003), per esempio, ha sottolineato che l’assenza di un’informazione critica proveniente dai contesti di guerra rende quanto mai necessario un impegno dell’antropologia in questa direzione. Quest’urgenza sarebbe giustificata, fra le altre cose, dal fatto che oggigiorno i mezzi d’informazione non sono più in grado di sostenere un lavoro d’inchiesta sul lungo periodo nelle aree di conflitto, e allo stesso tempo diviene sempre più difficile per i singoli giornalisti trovare i finanziamenti per un lavoro autonomo. A questo si aggiunge che, nelle aree dove operano gli eserciti statunitense ed europei, l’informazione è sempre più controllata e spesso censurata dagli apparati militari. Di conseguenza, in questi ultimi anni si è assistito a un proliferare di trasmissioni televisive e siti internet che danno voce a un numero crescente di commentatori i quali fanno però riferimento a fonti ufficiali, prodotte da un’industria dell’informazione sempre più monopolizzata. In questo senso, argomenta ancora Hoffman, «gli antropologi che lavorano nelle front-line zones si ritrovano in una posizione cruciale per portare una testimonianza sulla complessità delle dinamiche che coinvolgono tale spazio, e per incorporare in questa “testimonianza” una conoscenza sulle cause e sulle implicazioni inaccessibile a un osservatore meno integrato» (2003, p. 10)

Voglio ora soffermarmi su alcuni dei principali paradigmi emersi dalle analisi dei conflitti contemporanei per mettere in evidenza l’apporto critico dell’antropologia a questo campo di studi. Partiamo dalla nota categoria di “nuove guerre”, coniata da Mary Kaldor (1999), che è diventata di uso corrente per indicare le guerre contemporanee, comprese quelle trattate in questo volume.

Le “nuove guerre” non mirano all’espansione territoriale, ma sono combattute perlopiù per soddisfare la rapacità di élite politiche ed economiche che non si fanno scrupoli a fomentare la violenza attraverso la manipolazione e l’esasperazione delle differenze etniche, religiose, ecc. In questo quadro vengono meno le divisioni fra pubblico e privato, economico e politico, combattenti e civili: questi ultimi, infatti, sono le vittime principali delle “nuove guerre” che possono sfociare nel genocidio, come nei casi della Bosnia e del Rwanda. Le teorie della Kaldor ci forniscono alcuni orientamenti per lo studio delle guerre contemporanee. La storia ha spesso un lato ironico: se gli Stati occidentali e l’Unione Sovietica, nel periodo della Guerra Fredda, erano particolarmente impegnati a fomentare conflitti – le cosiddette guerre per procura – in varie parti del mondo, oggigiorno l’Occidente sembra concentrarsi soprattutto nel tentativo di “raffreddare le aree calde”, per il timore che possano diventare santuari di gruppi terroristici, e di imporre una pace neo-liberale (Duffield, 2004).

Per tornare al paradigma delle nuove guerre, la ricerca antropologica ne ha messo in luce alcuni limiti importanti. Mi limito qui a sottolinearne uno che mi pare fondamentale: non è per nulla scontato che lo Stato sia diventato un attore marginale nelle guerre contemporanee. Molti esempi ci dimostrano infatti il contrario: in buona parte dei contesti analizzati in questo volume lo Stato continua ad avere un ruolo centrale, sia come attore delle violenze sia come catalizzatore di risorse (aiuti umanitari, fondi per progetti di Desarmament, Demobilization and Reintegretion – Ddr, ecc.). Di fatto è in molti casi l’unica istituzione, per quanto violenta e corrotta possa essere, a essere riconosciuta dalla comunità internazionale: tale riconoscimento non è cosa da poco poiché è proprio allo Stato che giungono la maggior parte delle risorse provenienti dall’esterno – simboliche (riconoscimento) e materiali (finanziamenti) – che spesso finiscono per alimentarne le logiche perverse.

Si potrebbe discutere a lungo sulla natura degli Stati coinvolti nelle “nuove guerre”; essi sono certamente distanti dall’idealtipo weberiano e si è ricorso a numerose categorie per tentare di definirli: shadow State, failed State, collapsed State, fragile State, ecc. In ogni caso, la ricerca etnografica mette in luce che non si tratta di attori secondari e spesso sono tutt’altro che falliti o collassati. Per esempio, Morten Bøås, nel suo articolo sulla Nigeria, ipotizza l’esistenza di uno stretto rapporto fra lo Stato nigeriano e la ribellione di Boko Haram. Oppure, ancora, nell’articolo di Joseph Hellweg, Nancy Palus e Drissa Koné emerge come lo Stato avoriano sia un’istituzione grigia, che tuttavia ha l’enorme potere di legittimare o al contrario di disconoscere i vari attori armati che si sono battuti nel conflitto civile.

Ma chi sono i beneficiari della guerra? Non vi è dubbio che la risposta a questo quesito può fornire elementi fondamentali per individuare le cause di un determinato conflitto. Per comprendere la prospettiva economica dobbiamo fare riferimento a uno dei dibattiti recenti più interessanti e influenti, ossia quello che ha visto contrapposte le teorie della greed e della grievance (Berdal e Malone, 2000). Le due prospettive sono state discusse in un’importante conferenza promossa dall’International Peace Academy che si tenne a Londra nell’aprile del 1999.

Le riflessioni di Keen hanno posto al centro della sua analisi le seguenti domande: chi è interessato a perpetuare la guerra, ossia chi sono i beneficiari della violenza? La sua ricerca si concentra quindi sulle funzioni economiche della violenza e perviene a individuare sette grandi categorie di benefici economici che alimentano i conflitti contemporanei (Keen, 1998, pp. 15-17): 1) Il saccheggio; 2) La protezione della ricchezza (ad esempio un signore della guerra che offre protezione in cambio di denaro); 3) Il controllo del commercio, che nelle aree in guerra tende a essere monopolizzato dai più facinorosi; 4) Lo sfruttamento della manodopera, ridotta talvolta a una condizione di schiavitù;5) L’appropriazione della terra; 6) Il furto degli aiuti umanitari; 7) La creazione e la perpetuazione di benefici per la classe militare.

Gli approcci economici che ho riassunto sopra gettano luce sull’eziologia di molti conflitti contemporanei, là dove il più delle volte lo scopo non è la vittoria finale, bensì la prosecuzione stessa della guerra, la quale – potremmo affermare – si trasforma in un modo di produzione che procura enormi benefici ai contendenti. In molti casi, infatti, la guerra dà vita a «un sistema alternativo di profitto, potere e protezione» (Berdal e Keen, 1997, p. 797) e si realizza all’interno di una strategia di autofinanziamento, che si basa per l’appunto sulla predazione della popolazione e delle risorse.

Luca Jourdan