Pubblicato il 22 Dicembre 2024

L’empatia o l’arte del ri-conoscere

di Barbara Palla

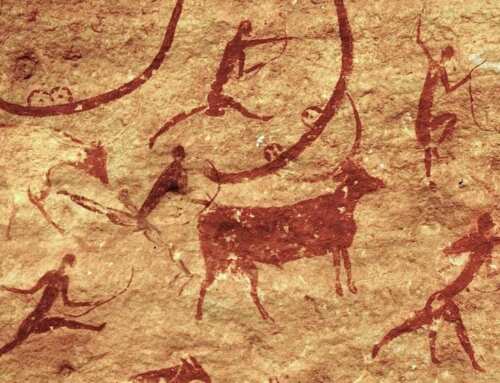

Nonostante le definizioni di empatia l’assimilino al comune sentire, alla simpatia, alla compassione o ad uno strumento per leggere la mente, l’empatia è un mezzo proattivo di conoscenza dell’altro perché passa dal contatto interpersonale e dall’immedesimazione, ovvero dal mettersi nei panni altrui. Da un incontro effettivo con qualcosa di altro da sé, spiega Laura Boella nel libro Empatie, L’esperienza empatica nella società in conflitto (Raffaello Cortina Editore, 2018), possono scaturire nuove emozioni, pensieri e conoscenze che avvengono in virtù dell’esperienza fisica e corporea che passa tra le persone, anche solo – banalmente – attraverso il dialogo. Quest’esercizio permette di ri-conoscersi, di re-immaginarsi, di ri-disegnarsi, insieme (come illustrato nell’immagine).

Muovendosi dalle analisi della corrente fenomenologica realizzate negli anni ’20, grazie ad un lavoro di ricerca che persegue da circa dieci anni, Laura Boella mostra come l’empatia sia diventata una parola d’ordine in più campi dell’azione umana, in particolare nel discorso politico. Un protagonismo che è cresciuto nella convinzione che l’empatia potesse diffondere maggiormente altri sentimenti quali la solidarietà o l’altruismo in un periodo di crisi come quella economica. Quella fiducia è però in tempi più recenti rapidamente declinata, anche a causa della lacerazione delle relazioni interpersonali, della velocità degli scambi e della comunicazione digitale e il prevalere dei discorsi incentrati sulla rabbia, sull’esclusione e sul risentimento.

In campo scientifico l’entusiasmo per l’empatia si è diffuso molto rapidamente, in particolare negli studi sul cervello e sulle specificità dei neuroni. I risultati delle ricerche hanno messo in evidenza la complessità, la stratificazione dei comportamenti, delle emozioni e delle condizioni in cui si sviluppa, evidenziandone la natura fragile e soprattutto complessa. Dalle neuro scienze si è poi mosso verso le discipline umanistiche, come letteratura, architettura e arte, dando vita ad un nuovo contatto capace di far vivere effettivamente l’empatia.

È proprio il contatto l’elemento fondante dell’empatia: l’effetto trasformativo, imprevisto e diversificato che scaturisce dall’incontro con l’altro. Un altro non ridotto a concetto filosofico ma concreto, fisico, presente. L’empatia presuppone la presenza di un io e di un altro, è l’esperienza diretta e immediata dell’esistenza di altre persone, capaci a loro volta di pensare, sentire, vedere e provare emozioni. Si può quindi arrivare a restituire la singolarità alla massa anonima che ogni giorno si incrocia e che nel tempo ha preso la forma di follower, consumatori di prodotti o partner commerciali.

Definire un “tipo” o un “qualcuno” porta con sé le fragilità e i lati oscuri della pratica empatica. Il suo essere un processo progressivo nel tempo può far sì che il movimento verso l’alterità subisca un arresto o sia strumentalizzata ai fini di affermazione del proprio potere. L’empatia può introdurre nel soggetto una preferenza e una propensione personale che mal si concilia con l’ambito giudiziario per esempio o l’imparzialità nell’insegnamento. La pratica empatica è infatti nella maggior parte dei casi un work in progress, una realtà che dipende sia dai soggetti che dal luogo in cui avviene l’incontro.

Il libro di Laura Boella porta quindi attraverso attente analisi a scoprire empaticamente l’altro, ad apprezzarne, o meno, le sfaccettature e ad accettarne l’esistenza. L’empatia non è quindi uno strumento per risolvere il disordine ma, tuttavia, attraverso la comprensione delle sue sfaccettature e fallimenti è possibile arrivare a capire, soprattutto accettare, l’alterità.

Barbara Palla

Immagine libera da Dreamstime

Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi