Pubblicato il 24 Marzo 2025

Impostori, bugiardi e falsi, radici di un paradigma benpensante

di Melissa Pignatelli

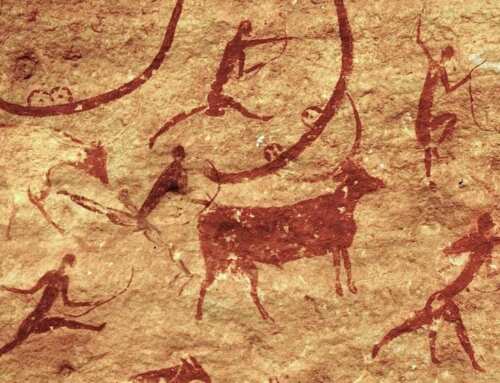

Come funziona il fascino di impostori, bugiardi e i falsi? Perché così spesso crediamo a chi ci mente? Oltre a colpevolizzarci nel momento in cui scopriamo di essere state ingannate, ci sono delle dinamiche oggettive e collettive che ci inducono a credere a un bugiardo. Gabriella Turnaturi nel suo ultimo libro Impostori. Storie di inganni e autoinganni (Raffaello Cortina editore, 2025) racconta queste dinamiche del teatro della realtà nel quale ci muoviamo tutti: un personaggio e i suoi spettatori in quel caleidoscopio di relazioni nelle quali ci muoviamo quotidianamente.

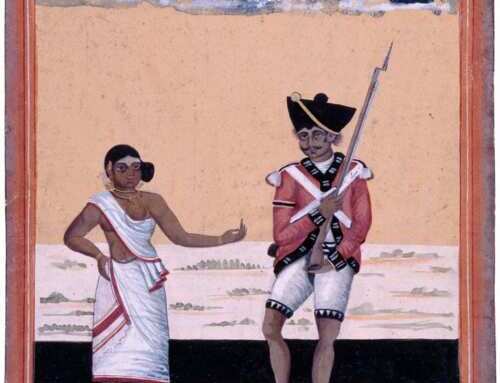

Le imposture si realizzano con successo “quando viene messa in scena un’identificazione fra impostore e il suo pubblico, quando il mondo narrato da chi inganna e quello di chi è ingannato sembrano coincidere”. Turnaturi racconta così di famosi casi d’impostura nella storia come quella di Martin Guerre, lo smemorato di Collegno, di Tom Castro, di Anna Sorokin e di come questi abilissimi personaggi siano riusciti a convincere intere comunità in attesa di qualcosa (marito, figli, soldi) ad accettare l’identità e le storie del bugiardo come vere proprio per via del loro desiderio, del loro bisogno di possedere quel che il bugiardo incarnava.

Le persone che mentono sulle proprie origini e la propria identità per identificarsi in un’altra hanno essenzialmente bisogno di essere credibili e per questo, se dimostrano di conoscere le storie, i codici, le abitudini, le usanze, i non detti, i segreti di colori ai quali vogliono appartenere riescono a convincerli riescono a portare avanti la loro impostura. Così ad esempio Anna Sorokin dimostrando di conoscere benissimo l’habitat delle persone da convincere, ovvero il mondo sprezzante della finanza newyorkese, riesce nella sua rappresentazione, ancora in essere nella sua recente uscita di prigione per frode, essenzialmente per aver convinto il buon senso di quei benpensanti banchieri americani.

Lo smascheramento dell’impostore però, siccome coinvolge una comunità di persone che gli hanno creduto, come nel caso di Martin Guerre, il ritorno del soldato creduto perduto, che mette in moto tutta una serie i emozioni che rafforzano la rete della credenza nell’impostura diventa difficile accettarne la caduta, possibile solo attraverso un rito collettivo: quello della giustizia che incrimina e disfa collettivamente l’identità dell’impostore. Anche se nel caso di Anna Sorokin la storia non è conclusa.

Così nel gioco sottile delle emozioni, delle aspettative, delle ipotesi possibili e del gioco di specchi messi in moto tra impostore e pubblico, brava gente che si fida del senso comune, crede alla finzione per esserci stata abilmente coinvolta dall’impostore stesso. La brava gente, i benpensanti, il senso comune sono diventati così “il coro” che conferma l’identità dell’abilissimo attore che è l’impostore, per altro convinto fino in fondo di essere l’impostura stessa. Che lo attenda il fuoco dell’inferno, l’impiccagione o l’ammirazione, l’impostore rimane sicuramente un genio dell’interpretazione delle relazioni umane.

Melissa Pignatelli

Gabriella Turnaturi, Impostori. Storie di inganni e autoinganni, Raffaello Cortina Editore, 2025

Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi