Pubblicato il 22 Dicembre 2025

Alle origini della cultura visuale con la paleoestetica

di Alice Zaccagnini

Nel libro Paleoestetica. Alle origini della cultura visuale (Raffaello Cortina editore, 2024), Michele Cometa ambisce a ridefinire radicalmente i fondamenti della riflessione estetica e, più in generale, dell’epistemologia visuale, offrendo uno strumento teorico utile a indagare i meccanismi cognitivi che dai nostri antenati in poi sembrano essere rimasti più o meno invariati fino all’uomo contemporaneo.

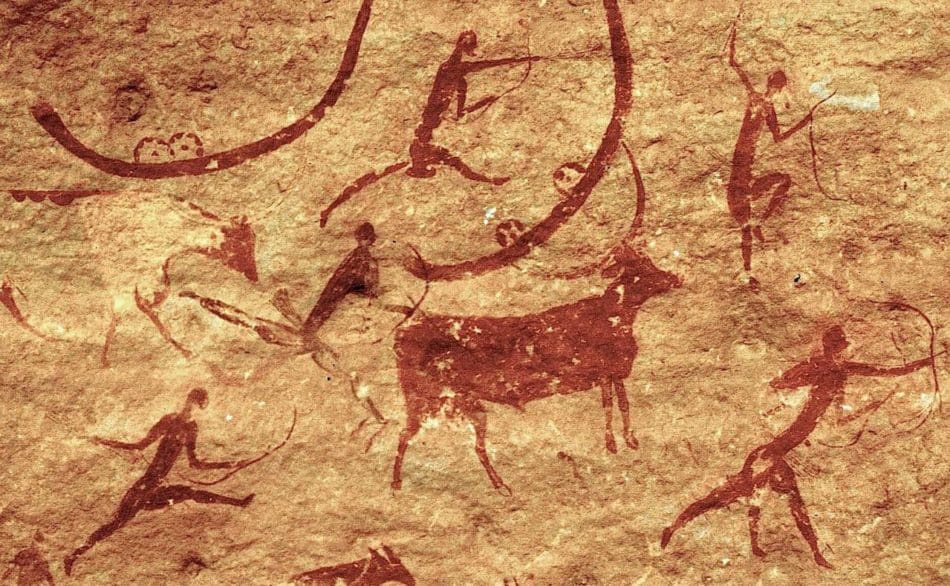

Con un linguaggio tecnico ma accessibile, Cometa sostiene che le immagini paleolitiche non sarebbero il riflesso di un mondo già pensato, ma gli strumenti stessi per pensarlo: le immagini diventano così degli strumenti cognitivi per indagare le menti di quell’epoca. Secondo questa prospettiva molto originale, Cometa propone di «studiare il fare-immagine paleolitico come un tentativo di trasformare l’ambiente e renderlo abitabile» .

L’estetica viene così riportata al suo significato originario, baumgarteniano, di scientia cognitionis sensitivae, ovvero scienza della conoscenza sensibile, gnoseologia inferiore, e Paleoestetica si pone dunque come tentativo di riformulare l’estetica alla luce delle acquisizioni recenti delle neuroscienze, delle teorie dell’enattivismo e dell’embodiment, ossia di una concezione della cognizione come processo situato, distribuito ed esteso.

Secondo Cometa, l’immagine non sarebbe dunque una rappresentazione esterna di un pensiero, ma giocherebbe un ruolo centrale nella strutturazione di quest’ultimo. In questi termini, il visuale è un’estensione della corporeità umana, e l’estetico si pone come il luogo primordiale in cui la mente incontra il mondo, lo elabora, lo trasforma e si trasforma con esso.

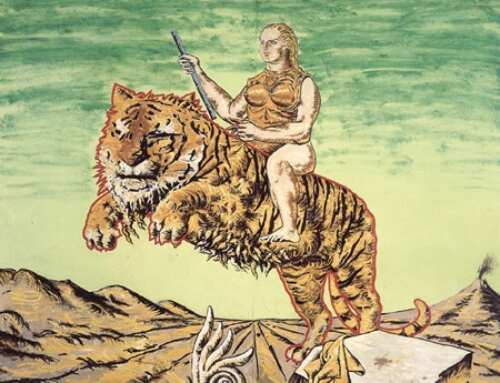

Uno degli aspetti più interessanti del libro è l’organizzazione concettuale attorno a tre figure archetipiche che strutturano il pensiero paleoestetico: le superfici, le miniature e gli ibridi. Secondo l’impostazione teoretica di Cometa, queste non sono semplici categorie formali o stilistiche, bensì autentiche strutture cognitive, modelli mentali attraverso cui la mente arcaica ha cominciato a elaborare una relazione simbolica e operativa con il reale.

Queste tre figure archetipiche, infatti, non confinano la riflessione di Cometa al passato. L’autore mostra come le stesse strutture cognitive attivate nel Paleolitico siano tuttora operative nella mente contemporanea, ponendosi l’obiettivo di «indicare una relazione tra il fare-immagine del Paleolitico e la moderna cultura visuale» .

La nostra relazione con le immagini digitali, con le superfici degli schermi, con le action figures, con gli universi immaginari del cinema e del fumetto, continua a mettere in gioco le stesse logiche cognitive arcaiche: anche oggi, proiettiamo, miniaturizziamo, ibridiamo. Anche oggi, «davanti all’immagine, siamo poco più che uomini del Paleolitico superiore».

La prospettiva filogenetica di Cometa può prestarsi a un confronto particolarmente fecondo con la teoria dello specchio di Jacques Lacan. Per lo psicanalista francese l’immagine riflessa nello specchio ha un ruolo fondante nella costituzione del soggetto: non si tratta tanto di rispecchiare un soggetto già formato ma di produrlo simbolicamente, generando una prima forma di identificazione alienata. Il punto di convergenza delle visioni di Lacan e Cometa è quello di intendere l’immagine come un atto generativo che crea una distanza, ponendo le basi per la dialettica tra il Sé e tutto ciò che è Altro da Sé. In questo senso, la funzione ontogenetica dell’immagine nello sviluppo psichico del soggetto lacaniano trova un’eco filogenetico nell’ipotesi di Cometa, secondo cui il “fare immagine” ha contribuito alla strutturazione stessa della mente umana nel corso dell’evoluzione.

Infine, l’approccio di Cometa offre una metodologia interdisciplinare in grado di mettere in dialogo le conoscenze umanistiche con spiegazioni scientifiche delle scienze cognitive contemporanee: Paleoestetica può così rappresentare un punto di riferimento non solo per gli studi di estetica ma anche per la filosofia della mente e l’antropologia cognitiva e, più in generale, per chiunque si voglia occupare di evoluzione umana.

Alice Zaccagnini

Riferimenti:

Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi