Pubblicato il 1 Febbraio 2023

Anni di piombo in Algeria

di Alberto Negri

Ho cominciato ad apprezzare Algeri soltanto con il passare del tempo. Il golfo, il sole, la luce, il mare, le spiagge, sembravano promesse non mantenute. Per anni ho guardato la baia, il lungomare, i solenni palazzi islamici, l’urbanistica coloniale, la casbah e lo sperone di Bab el Oued con Notre Dame d’Afrique chiedendomi soltanto da dove avrebbe potuto arrivare la morte a sorprendermi.

Quando ci arrivai una delle prime volte nel ’92 fu pochi giorni dopo il colpo di Stato di gennaio. Fondato nel ’89, il Fronte Islamico di Salvezza (FIS) aveva vinto il primo turno alle elezioni del ’91, e i generali per tagliare corto con l’Islam politico (ma anche con una certa libertà di stampa e le manifestazioni di piazza) avevano deciso di farlo fuori con un golpe. Con grave ritardo ci siamo accorti che quanto avveniva in Algeria precedeva gli eventi del decennio e del ventennio successivo, dal terrorismo di Al Qaida e dell’Isis, alla repressione di regime contro la popolazione, agli interventi militari americani e occidentali.

Quasi subito, dopo un po’ di sparatorie e manganellate alla moschea del Fronte Islamico, andai a Belcourt, il quartiere dove era vissuto Albert Camus. Era una sorta di omaggio a Lo straniero: lo avevo letto a quindici anni e a quell’età pensai che non valesse la pena fare il romanziere perché in fondo il libro che avrei voluto scrivere era già stato scritto. Mia madre era appena morta e l’incipit del libro forse si adattava al mio stato d’animo dell’epoca. L’edizione era quella classica Bompiani. Mi capitò tanti anni dopo di conoscere Valentino Bompiani: lo ascoltavo affascinato e mi sembrava di dovergli moltissimo, la sopravvivenza.

Camus, nato nella provincia algerina di Mondovì, era vissuto a Belcourt in Rue Lyon 93, il padre era morto nella battaglia della Marna durante la Prima guerra mondiale e lui non l’aveva mai conosciuto. Famiglia povera, la madre analfabeta e sordomuta, una borsa di studio per il liceo francese: tutto questo è narrato ne Il Primo Uomo, manoscritto pubblicato postumo da Gallimard che mi fece compagnia nella solitudine di Algeri in quel decennio. Ho visto che per il sessantesimo anniversario della morte – rimase ucciso in un incidente stradale nel 1960 a 47 anni – molti sono tornati a parlarne e ho scoperto che gente molto più giovane di me ha letto Lo Straniero o La Peste ambientata a Orano. Forse anche per merito di Kamel Daoud che in anni recenti ha scritto con successo la sua versione di Meursault, il protagonista del romanzo più conosciuto di Camus, dal punto di vista degli arabi. Ho conosciuto Daoud ma non ha avuto il coraggio di raccontargli la mia versione di Meursault, che in questi decenni da inviato, e di vita assurda, a volte ho sentito camminare al mio fianco come un’invisibile presenza. La Peste di Camus diventò allora tutta l’Algeria che avevo davanti ogni giorno. Nel libro c’è una frase di grande evidenza: «Quando scoppia una guerra, la gente dice: “Non durerà, è cosa troppo stupida”. E non vi è dubbio che una guerra sia davvero troppo stupida, ma questo non le impedisce di durare». È quello che è accaduto qui con oltre un decennio di attentati, guerriglia, repressione: più di 200mila morti, migliaia di scomparsi e un’intera generazione soffocata dalla paura.

Seguendo Camus andai nel posto giusto. Se il nostro mestiere ha ancora un significato era proprio lì, a Belcourt, in quella redazione del «Watan» densa di fumo, di idee, e con le brande dei giornalisti nei corridoi. Un mondo che sembrava uscito da un film in bianco e nero degli anni Quaranta, con i posacenere ricolmi di sigarette, un dettaglio che un tempo, ovunque nel mondo, mi faceva sentire a mio agio. Durante la pandemia da Covid-19 ho sentito che volevano proibire le sigarette anche all’aperto: l’epoca del fumo si è chiusa nel Novecento, un po’ come il comunismo, reputati dal comitato che governa il mondo dannosi alla salute e in estinzione. È singolare che il Paese più anticomunista del pianeta, gli Stati Uniti, nel 2003, a Baghdad, pur di trovare qualche alleato laico e secolarista per governare l’anarchia e contrastare i jihadisti, avesse tentato di riesumare il partito comunista iracheno che Saddam Hussein e i baathisti avevano perseguitato quarant’anni prima guadagnandosi il consenso di Washington.

I nostri colleghi algerini dormivano al giornale perché tornare a casa era un rischio troppo grande: i jihadisti li aspettavano per tagliargli la gola o scaricare una raffica. Erano in pericolo anche le loro famiglie. E se non li uccidevano i gruppi islamici armati del GIA c’erano magistrati e poliziotti che li mettevano in carcere: quando andavo a trovare il direttore del «Watan», Omar Belhouchet, non sapevo se quel giorno lo avrei trovato dietro la sua scrivania. Non si contano le volte che è andato sotto processo ed è stato condannato.

Un giorno con Omar fummo invitati a Venezia alla Fondazione Cini a parlare di Algeria. C’era una bella luce calda e navigammo in laguna con un lussuoso motoscafo dell’organizzazione. Omar guardava canali, ponti e palazzi come se volesse afferrare la vita anche dalle pietre: ripartì il giorno dopo per Algeri e non sapevo se l’avrei più rivisto. Mi rimprovero ancora che quella volta – come tante altre – sono stato troppo timido o troppo duro per abbracciarlo. Alcuni mesi dopo qualcuno, non si sa chi, gli sparò: sopravvisse per miracolo.

In Algeria non sapevi mai, fuori dai tribunali, chi avrebbe emanato la tua sentenza di morte. E non lo sai neppure adesso, nel 2021, dopo la fine del ventennio del Presidente Bouteflika e l’esplosione del movimento di protesta Hirak, Bouteflika ormai è morto, era stato Ministro degli Esteri dopo la Guerra di indipendenza dalla Francia a soli ventisei anni. Anche a questo servono le rivoluzioni, sono fatte dai giovani che vanno al potere: in Iran stanno ancora in sella dei miei coetanei che ho conosciuto quando avevo ventiquattro anni, nel 1980, appena un anno dopo la caduta dello Shah. Altri sono morti al fronte della guerra contro l’Iraq, altri ancora li hanno fatti fuori o sono in esilio. “Boutef” lo incontrai una volta sola e l’unico dettaglio che mi ricordo erano i suoi stivaletti alla texana. Anche lui a un certo punto era finito in esilio in Francia: un periodo che chiamava «la mia lunga traversata nel deserto». Gli ultimi cinque anni al potere li passò a letto o su una sedia a rotelle, nessuno lo poteva avvicinare o vedere: una sorta di fantasma vegliava sul destino della nazione.

L’unica certezza rimasta dell’Algeria è l’apparato militare e poliziesco, quello funziona sempre e non dorme mai, ti sta costantemente alle calcagna. Oggi come allora. Un giorno intervistai uno degli ultimi capi del FIS rimasti in libertà dopo il golpe. Uno scoop, me lo ricordo bene perché non ne ho fatti molti. Ma quando rientrai al Djazair, il vecchio hotel coloniale Saint George, il telefono era sparito dalla camera. Dovetti farmi passare dalla reception il Ministro degli Esteri algerino, che aveva una moglie fiumana, per farmelo restituire: forse influì il fatto che conoscevo la figlia del Ministro, una collega di CNN sposata con un principe hashemita.

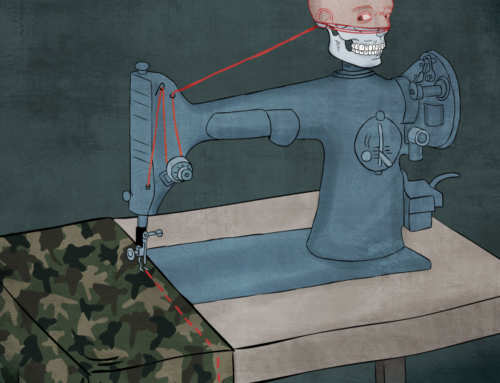

Anche d’estate il sole della celebrata baia di Algeri mi sembrava grigio, quasi spento. Non scaldava abbastanza perché addosso rimaneva sempre il brivido freddo degli obitori della città dove andavamo a vedere le vittime dei massacri quotidiani. Trovavamo teste mozzate e cadaveri in pezzi che venivano restituiti alle famiglie ricuciti con il fil di ferro. Era un lavoro artigianale con il quale il potere voleva dare comunque, nel marasma, un’immagine di ordine: ricomporre i pezzi dei cadaveri per il riconoscimento dell’identità. Poi il sistema è migliorato. Nel 2003, dopo l’occupazione americana di Baghdad e l’inizio della resistenza sunnita e di Al Qaida, ai giornalisti che entravano nella Green Zone veniva data una tessera sofisticata in cui era contenuto anche il nostro DNA. Serviva all’identificazione se venivi fatto a pezzi dai jihadisti oppure se morivi disintegrato da un’autobomba o da un kamikaze. Non era un’ipotesi: il giorno del processo a Saddam Hussein con Bernardo Valli contai novanta esplosioni di mortaio in una sola mattinata, e all’Hotel Palestine, la fortezza triste di giornalisti stranieri, due autobomba fecero fuori nella hall quasi settanta persone.

Nessuno da noi si ricorda più delle 200mila vittime del terrorismo in Algeria. Non tutti uccisi dagli islamisti, una buona parte fatti fuori in una “guerra sporca” dove le forze di sicurezza punivano la popolazione che aveva votato e sostenuto l’ascesa del Fronte Islamico di Salvezza, vincitore del primo turno delle elezioni nel dicembre del ’91, poco prima del colpo di Stato dei generali che diede il via alla mattanza.

A Blida, 40 chilometri a sud ovest di Algeri, intervistai un poveruomo invalido, vedovo, con quattro figli piccoli: due giorni prima la più grande, 15 anni, che badava a tutta la famiglia, era stata sgozzata nel corridoio del liceo da due coetanei. La sua colpa era quella di non portare il velo. Nelle morgue avevano ricucito e ricomposto anche lei per metterla in una bara e celebrare i funerali. Al ritorno una jeep della polizia che ci scortava (per controllarci meglio) saltò su un ordigno artigianale: era una specialità degli algerini reduci dalla vittoriosa guerra afghana contro i sovietici, il vero trionfo dei jihadisti. Al momento dell’esplosione ero seduto sul sedile posteriore di un altro fuoristrada con David Hirst, inviato del «Guardian» che nel 1986 a Beirut, durante la guerra civile, era sfuggito a due sequestri, l’ultima volta gettandosi da un’auto in corsa in un quartiere sciita. Hirst era un grande giornalista, dall’aria mite e dimessa, ma soprattutto un eccellente portafortuna. Quella volta e ancora di più in tante altre occasioni ho pensato che in questo mestiere sono stato sempre più fortunato che bravo, altrimenti non sarei qui a raccontarlo.

Fotografia di Gabriele Micalizzi in Kobane (Syria), enemy at the gates, didascalia dell’autore:

Sirya. Qamishlo21.6.15. Headquarter of the special force and Asaiys police.

“Prisoners member of ISIS. They have joined the Caliphate for a year before surrendering. Once their resort membership is being taken up by YPG treated for yield. from the left:

Nagi Abd Alhamit 37 years old, from the village Palestin Al Garbie, near Tal Hamis village, Qamishlo province. he was a farmer before join the ISIS.

Yasser Melham Alturba 31 years old, from the village Palestin Al Garbie,

profession oil trader( he convinced his brother to join ISIS).

Yammany Melham Alturba from the village Palestin Al Garbie, 20 years old work with his brother in the oil trade. They were blindfolded for security reasons during transport from the place of detention at the police station.They declare that the YPG them from food and water in quantity, do not receive any type of mistreatment”.

Gabriele Micalizzi ha vinto il Premio Ryszard Kapuścinski 2022 per il reportage fotografico al Festival della Letteratura di Viaggio di Roma con la motivazione con la motivazione “per la potenza del racconto visuale dei suoi reportage su conflitti, territori di confine, spaccati sociali, dalla Siria a Gaza, dall’Egitto all’Ucraina”

Rivista di Antropologia Culturale, Etnografia e Sociologia dal 2011 – Appunti critici & costruttivi